こんにちは。

今回は「人間性の心理学」という本を読んでそれを要約したものを紹介しようと思います。

この本はマズローという心理学者によって記されました。マズローとは誰かというと、欲求階層説という心理学で有名な理論を提唱した人物です。マズローの写真は上に貼ってあります。

マズローと調べると上の画像のようにピラミッド型で欲求が説明されているのを見たことはないでしょうか。

この概念を提唱したのがマズローだったのですが、その内容が人間性の心理学という本にて書かれているので、その内容を踏まえつつ、また他にも哲学的とも言えるような人間に関する深い考察を紹介していこうと思います。また自分の個人的な考察も綴っていこうと思います。

1.人間の本質って何だろう

1.1 哲学的な「人間性の心理学」

先ほども言ったのですが、この本を読んで思ったことが「哲学的だなぁ」ということです。どういう事かと言うと、今まで僕が読んできた心理学書は読書数があまりにも乏しいのも原因ですが、何かデータ分析から人間にはこういう特性があるということが紹介されているのですが、情報が断片的でそれが分かったところで「人間とは何か」という本質が分かるのか?と疑問に思う節がありました。

しかし、この人間性の心理学では、欲求が階層化されていることによって人間の性質が全体的に俯瞰的につかみ取れる気がしたのです。こういう理由から本書は哲学的だと思いました。

また、この本では人間性を積極的に肯定しようといったポジティブな雰囲気も感じ取ることができました。というのも、例えば、日本では承認欲求は悪とされる風潮があると思います。現に承認欲求と調べてみると、中には承認欲求を肯定しているサイトも見受けられますが、承認欲求の消し方という内容のサイトもあります。

この本を読んで、思ったことは承認欲求はむしろどんどん満たすべきということです。ですから、承認欲求を失くすという考えはマズロー的には反対となります。

このように、人間の欲求を肯定しようといった考えもこの本からは読み取れると思います。

1.2 幸福とはいったい何なのか

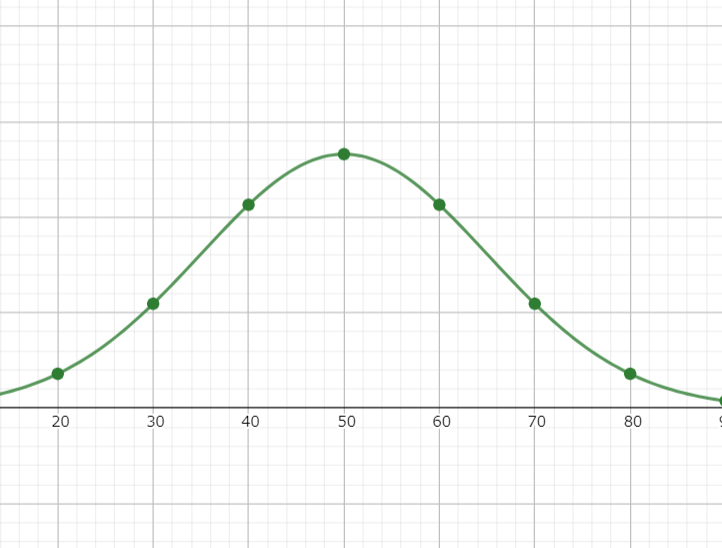

永遠の幸福なんてものは存在するのだろうか。人々は幸福を求めて日々生きてます。(常に幸福のことを考えているわけではありませんが)しかし、幸福というものは儚いかな、充足した瞬間に消え去り、もっと強烈な幸福を求めて人々は生きていく。これでは、永遠の幸福なんてものは存在しないのではないか。。。?

こういった考えが三千年の間、我々を支配してきたが、ついにこの幸福の理論も修正すべきだ。ということをマズローは主張しています。

以下、マズローの文を引用します。

実際、もしこうした人間特性に十分気づき、永遠の耐えることのない幸福という夢をあきらめることができ、歓喜ははかなく次には必然的にそれ以上を求めて不満・不平が生ずるという事実を受け入れることができるならば、一般の人々に、自己実現している人が自動的にしていること、すなわち与えられた恩恵の価値を知ることができ、感謝し、二者択一するわなを避けることができるということを教えるのは可能である。

この文章の解説で、まず「こうした人間特性」というのは、人間は既に得た恩恵を当然のことと思ったり、忘れたり、ついには価値がないもとさえする傾向があるという事です。人は勝ち得た喜びなどを大切に嚙み締めずに、最悪の場合はその喜びの価値すらないものとしてしまうこともあります。

ですから、例えば日本はたった70年ちょっと前は戦争をしていて、人々の自由は厳しく制限されていました。しかし、今は戦争に巻き込まれず平和な日々を送ることができる社会になっています。ですので、戦争期と比べて極めて自由になっている社会に今生きていることに深く感謝することはとても大切なことだと思います。他にも日常の些細なことも実は大変すばらしい恩恵なのかもしれません。なので、感謝することは改めて大事であるという事を肝に銘じておきたいところです。

2.「人間的」科学

科学者の科学する動機とは何だろうか。何かを理解したい、説明したい、体系化したいといった好奇心である認知的欲求が最も関係することは明らかだが、本当にこれだけだろうか。しかし、科学者も他の人々と同様で、名声も手に入れたいし、お金を稼ぎたいのだし、集団に属したいといった欲求もある。

だから、人のもっている愛や尊厳の欲求は、真理探求の欲求と同じく神聖なもので、尊重すべきものです。「純粋」科学は、「人間的」科学より本来価値のあるものではないし、また価値が低いともいえないし、ギリシャ哲学時代のアリストテレスは愛が理性同様全く人間的なものであることに気付かなかったと批判しています。(動物的なものではなく)

なので、純粋科学者のもつ客観的で公平無私な非人間的な好奇心は、極端になってくると危険なものに繋がっていきます。原子爆弾のような明白なものだけではなく、強制収容所で実験をしたナチスの「科学者」、マッドサイエンティストのようなものに偏っていくのです。

余談

僕は高校時代に科学フェアなるものに参加して、そこで自分のやってきた実験をどこかの教授に発表したことがあります。その結果が往々にして教授陣の猛烈な批判で終わることが多いのです。さて、今マズローが言った科学観によってこの事態を考えてみると、高校生がやるような実験は往々にして客観性が不足しています。そこで、教育者である教授陣はその客観性が不足している高校生が行った実験をどう評価すべきなのでしょうか。猛烈に批判して科学の厳しさみたいのを教えれば良いのだろうか。。。

こういうことを考える時にマズローの人間的科学の考えは活きてくると思う。

まとめ(第1弾)

とりあえず、ここで一旦区切り、また次回に第2弾を書きます。

第2弾は以下のリンクから読むことができます。

〇引用文献

Abraham H. Maslow/小口忠彦 訳「人間性の心理学」、産業能率大学出版部、一九八七年

コメント